Zukunft braucht Herkunft – Teil 1

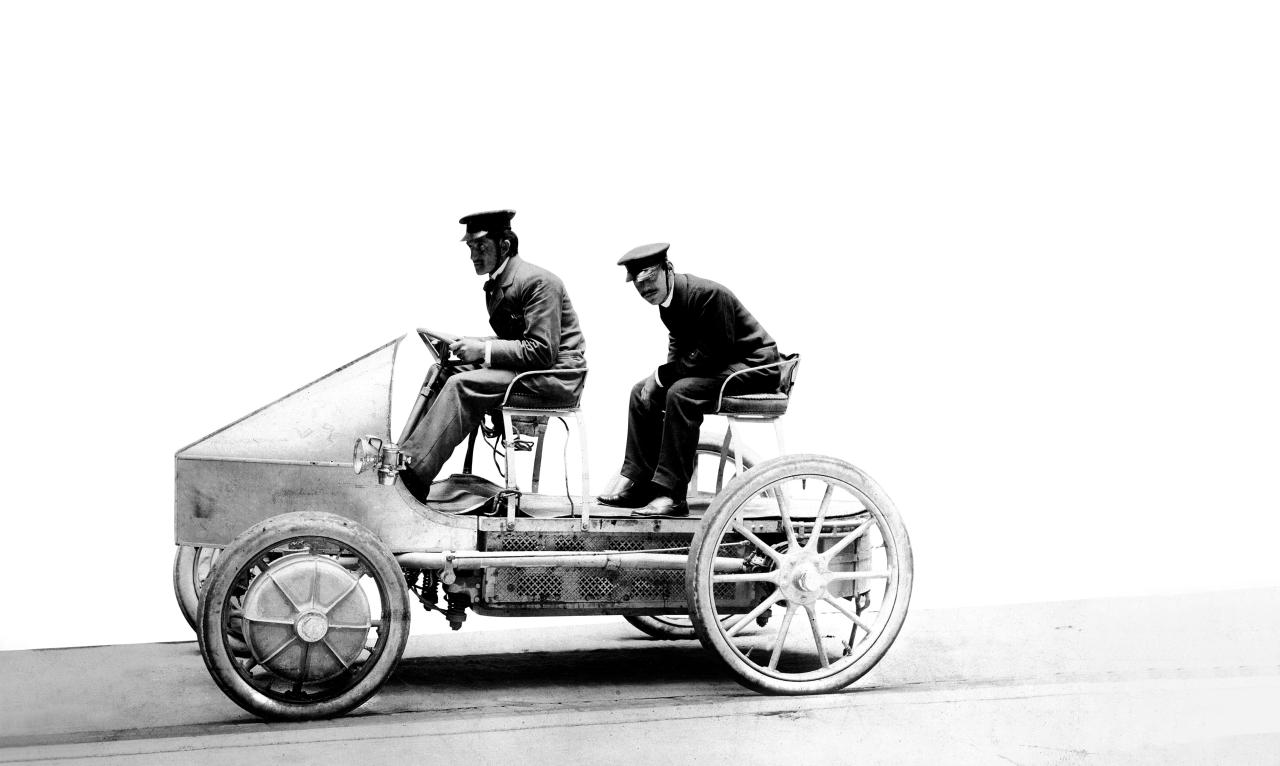

Wir schreiben das Jahr 4.000 vor Christus. Das Rad wird im Gebiet des heutigen Deutschlands erfunden. Jahrtausende lang wird es ausschließlich von Mensch und Tier betrieben, bis englische Tüftler rund um 1800 den Dampfantrieb entwickelt haben. Heute wissen wir, dass sich diese Art der Fortbewegung mehr auf den Gleisen etabliert hat. Das erste für uns als Autofans relevante Fahrzeug stammt ebenfalls aus Europa. Carl Benz meldet 1886 seinen Motorwagen zum Patent an. Rund 14 Jahre später rollt das erste allradgetriebene Elektroauto auf den gepflasterten Straßen des neunten Wiener Gemeindebezirks: der Lohner-Porsche. „Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Ein gerne zitierter Kommentar des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II. Wie er sich doch getäuscht hat.

Das Verkehrsbild hierzulande wird nach wie vor von Fahrzeugen europäischer Marken dominiert. Omnipräsent sind die Gölfe, die Corsas, die Clios und Ibizas. Ein nicht unerheblicher Teil der etablierten Marken stammt übrigens auch aus Asien, genauer: Japan und Südkorea. Diese Marken kennen wir, diese Marken haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur ein ordentliches Vertriebsnetz, sondern auch das Vertrauen der heimischen Autofahrer erarbeitet. Nun sind aber Autos aus China in aller Munde. So stark, dass man an der technischen Führerschaft der europäischen Automobilindustrie zweifeln könnte. Unser Kontinent ist in der Automobilwelt allerdings weiterhin führend – in Technik, Nachhaltigkeit und Innovationskraft.

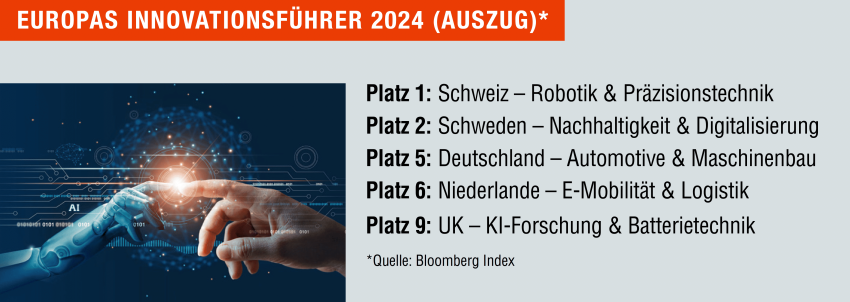

Das lässt sich auch belegen. Der Global Innovation Index zeigt, dass sieben der zehn innovativsten Länder der Welt in Europa zu finden sind. Den ersten Platz hat sich unser Nachbarland, die Schweiz, verdient. Direkt dahinter liegt Schweden. Ebenfalls vertreten: Dänemark, Deutschland, Niederlande, Finnland und Großbritannien.

Zuerst war der Käfer, dann der Golf. Für uns in Mitteleuropa wohl DER Inbegriff von demokratisierter Individualmobilität. Das aktuelle Modell zeigt eindrucksvoll, wie viel Technik sich schon in der Kompaktklasse befindet. Als Plug-in-Hybrid sorgt er mit bis zu 272 PS für ordentlich Fahrspaß, mit über 100 Kilometern rein elektrischer Reichweite für einen lokal emissionsfreien Alltagsverkehr.

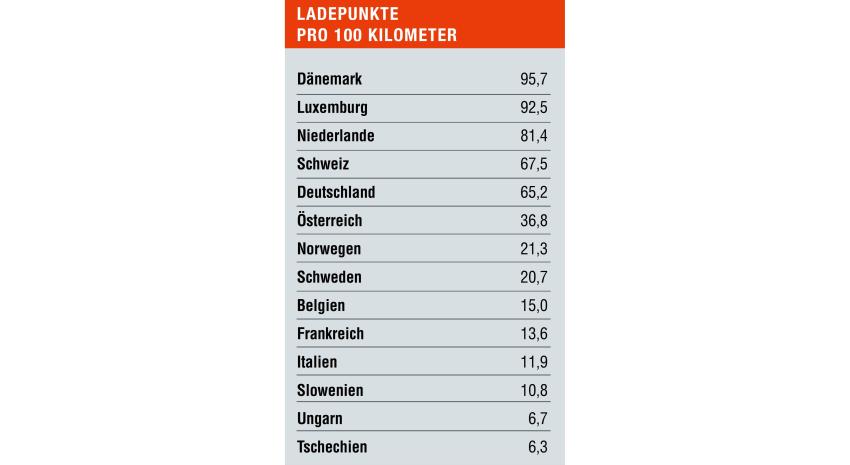

Und beim Thema Automotive hat das Mutterland des Autos, gemeinsam mit dem Mutterland der Tulpen, verbrieft die Nase vorn. Bei der Elektrifizierung sind wir global gesehen übrigens auch ganz vorn dabei. Während in Europa 55 Prozent aller Neuzulassungen einen elektrifizierten Antrieb verbaut haben, sind es in China 49 Prozent, in den USA vergleichsweise maue 19 Prozent. Die Produktion zielt auf CO2-Neutralität, die Materialien auf Reparierbarkeit und Recycling ab. Und Vorreiter in jener Kategorie ist beispielsweise der Autohersteller Renault.

Die Franzosen zeigen nämlich, dass der Weg hin zur CO2-Reduktion nicht nur beschritten, sondern Umweltschutz bereits gelebt wird. Renault 4 und 5 werden gänzlich in Frankreich gefertigt, mit Zulieferern, die sich allesamt im 300-Kilometer-Umkreis befinden. Beim Megane E-Tech werden 70 Prozent lokal produziert. Über 40 Prozent des Fahrzeugs bestehen aus recyceltem Aluminiumschrott und insgesamt sind 28 Kilo recyceltes Plastik im Fahrzeug verbaut.

Die nagelneue Alpine A390 wird von der Karosserie bis zur Batteriezelle in Frankreich gefertigt. Die Akkus kommen aus Douai, die Motoren aus Cléon und die Endmontage findet in Dieppe statt.

Beim neuen Skoda Kodiaq bestehen die Innenraumtextilien ebenfalls zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester. Das Leder wird in einem umweltfreundlichen Verfahren aus den Rückständen der Kaffeebohnenverarbeitung gegerbt. BMW beispielsweise ist ebenfalls kreativ geworden und verwendet in den europäischen Werken Mattlacke, die nicht aus Erdöl hergestellt werden, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen wie etwa Bioabfällen.

Die weichen Lederoberflächen des Skoda Kodiaq werden mit Abfällen aus der Kaffeebohnenverarbeitung gegerbt.

Big Data

Was Europa auszeichnet, ist nicht nur technische Raffinesse, sondern auch ein gewisser Wertekompass. Datenschutz ist hier kein Marketing-Slogan, sondern ein Grundrecht. In Europa gelten Datenschutzgesetze, insbesondere die DSGVO. Europäische Fahrzeuge erfassen nur das, was technisch notwendig ist und bieten dem Nutzer volle Kontrolle über seine Daten. Kein permanent aktives Mikrofon, keine Serververbindungen in Drittstaaten. Während andernorts Kameras Datenströme für Assistenzsysteme ohne Transparenz erfassen und pseudoautonom gefahren wird, ist in Europa klar geregelt, was ein Auto darf und was eben nicht.

Car-2-X bedeutet, dass das eigene Auto mit dem restlichen Verkehr und Modulen in der Verkehrsinfrastruktur Informationen austauscht – über Gefahren, Unfälle und Staus. So hat das eigene Fahrzeug die Lösungen für Probleme parat, bevor diese überhaupt im Radio durchgesagt werden.

Fahrerassistenzsysteme haben in den letzten Jahren einen rasanten Entwicklungssprung gemacht. Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurführungshilfen, Nachtsichtassistenten oder Car-to-X-Kommunikation gehören bei Premiumfahrzeugen längst zum Standard. Doch Technik allein genügt nicht. Es geht um Verlässlichkeit, Reaktionszeit und Integration. Spurhalteassistent, Navigationsdaten, Getriebe und Antrieb kommunizieren beispielsweise bei Audi über eine hochintegrierte Elektronikarchitektur. Komplex, aber alltagstauglich. Viele europäische Hersteller testen schon seit Jahren vollautonom fahrende Prototypen. Audi zelebriert solche Testfahrten auch öffentlich – und hat uns spätestens mit dem TV-Werbespot aus 2016, in dem ein Tyrannosaurus Rex trotz zu kurzer Arme endlich Autofahren kann, auch emotional berührt.

Allerdings ist es ebenjener Wertekompass, der die Verkehrstauglichkeit erst ab 100-prozentiger Fehlervermeidung sicherstellt. Das Konzept des autonomen Fahrens stammt übrigens ebenfalls aus Europa. Bei Reifentests fällt dem Hersteller Continental nämlich auf, dass der Testfahrer nicht sonderlich konstant fährt und somit auch die Testergebnisse verfälscht. Eine Alternative muss her. Mit der Hilfe von Siemens und Forschern der TU München entsteht 1968 ein Technologieträger. Ein Mercedes-Benz Strichacht wird zum „Geisterauto“ umgebaut. Das war der erste, kleine Schritt in Richtung autonomem Fahren. Auch der nächste Meilenstein entstand nicht etwa im Silicon Valley, sondern auf der deutschen Autobahn in Niederbayern. 1995 fährt ein Versuchsfahrzeug sogar selbstständig von München nach Kopenhagen, allerdings immer unter menschlicher Aufsicht.

Wer hätte gedacht, dass das autonome Fahren schon mehr als ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat. Das erste selbstfahrende Auto entsteht bereits 1968 in Deutschland. Der Mercedes Strichacht trägt den Spitznamen "Geisterauto".

Als ein Wiener Kutschenbauer die Elektromobilität erfand

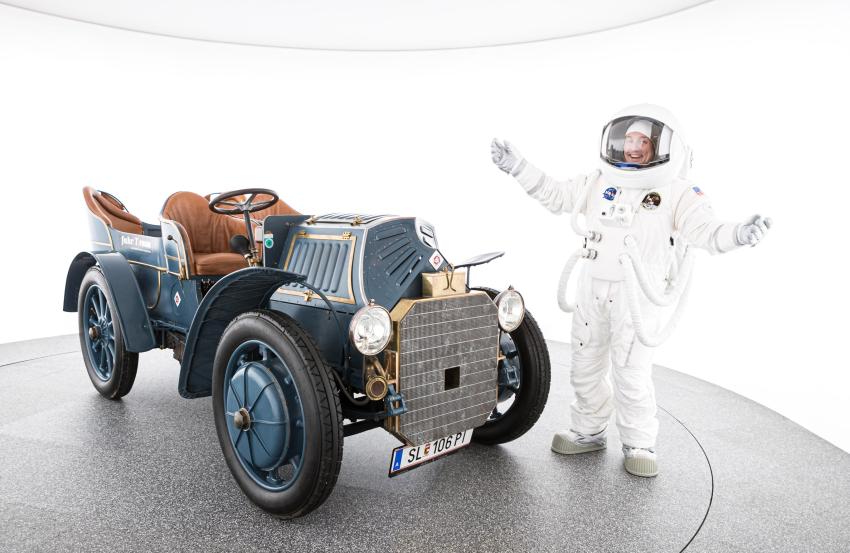

Lange vor Ladeparks, Reichweitentabellen und Ladezeitdebatten war da ein Genie namens Ferdinand Porsche. Gemeinsam mit dem Wiener Kutschenfabrikant Ludwig Lohner entwickelte er das erste allradgetriebene Elektroauto der Welt – und stellte damit vor über 120 Jahren die Weichen für die Gegenwart. Der Einfluss dieses Konzepts reichte weiter als viele wissen: Der Radnabenantrieb des Lohner-Porsche war die direkte Inspiration für das erste Fahrzeug auf dem Mond – das Lunar Roving Vehicle der Apollo-Missionen.

Mit seinen Radnabenmotoren war der Lohner Porsche die Inspiration für das Mondmobil namens Lunar Roving Vehicle.

Auch dieses fuhr elektrisch, angetrieben von Radmotoren. Dieser österreichische Pioniergeist lebt weiter. Die Porsche Holding Salzburg, Europas größter Automobilhändler, bündelt unter dem Namen Moon Power heute alle Aktivitäten im Bereich Ladeinfrastruktur, Energie-Management und E-Mobilitätslösungen für Flotten und Unternehmen.